Non fatevi ingannare dal titolo. Non voglio parlare di remake, reboot, re-branding, nuovi inizi, legacy o una qualunque delle forme con cui le proprietà intellettuali vengono acquistate dai nuovi moloch audiovisivi per essere trasformate in nuovi, talvolta infiniti, ecosistemi narrativi.

Quello che penso sia rilevante affrontare è il ritorno dei film del passato, talvolta restaurati, altre volte solo riproposti in nuove versioni ad altissima qualità. In principio fu l’Associazione Philip Morris, il cui percorso si è chiuso nel 2007 dopo 17 film e 12 corti restaurati (l’ultimo Il segno di Venere di Dino Risi).

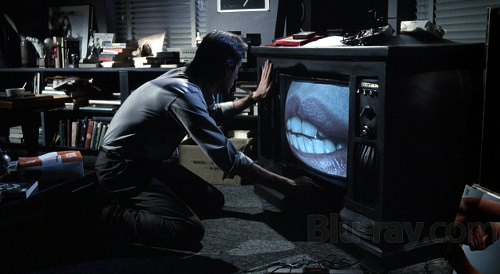

Da lì tutto (o quasi) germoglia a partire da un soggetto, la Fondazione Cineteca di Bologna, che attraverso il suo festival, Il Cinema Ritrovato, da qualche anno si è buttata nel mondo della distribuzione con un catalogo sempre più ampio di titoli che tornano in sala per anniversari, o semplicemente per interesse nei confronti di un autore o di un’autrice. Videodrome, Psycho, Casco d’oro, Nosferatu, Daisies, The Warriors sono solo alcuni dei titoli presenti in un catalogo 2022/2023 quanto mai eterogeneo, che non punta più solo sui colossi della storia del cinema, ma si apre a indagarne le zone più prettamente cinéphile.

I numeri, soprattutto in un periodo di decrescita del pubblico, sono fin da subito incoraggianti e così, anno dopo anno, altre distribuzioni si convincono che sia conveniente inserirsi in quella che, fino a poco tempo prima, non veniva nemmeno considerata una fetta di mercato. Improvvisamente, nelle programmazioni delle sale cittadine e nei multiplex, accanto ai remake e reboot di cui sopra, compaiono i film di Miyazaki e Toro scatenato (entrambi Lucky Red), Fitzcarraldo (Viggo), la rassegna XX secolo – L’invenzione più bella (Cineteca Nazionale), La maman et la putain e Toto le héros (titoli con cui I Wonder ha aperto la sezione Classic), tutto Wong Kar-wai (Tucker film), Alien e Aliens come mini maratona estiva (sempre Lucky Red). Poi ci sono le sale che si autoproducono rassegne ed eventi (secondo l’ultimo report Fice l’80% degli iscritti ne ha fatta almeno una), con tutte le difficoltà connesse all’ingerenza degli agenti regionali e al difficile reperimento di diritti e formati decorosi di proiezione.

Sono molti, e tutti buoni, i motivi per puntare sui film del passato, ma quello che preferisco – e che penso diventerà nodale da qui in avanti – è la loro capacità di attrarre un pubblico che, in mancanza di un serio programma di educazione all’immagine, di forme di attrazione della sala e di profilazione del proprio pubblico, avrebbe pochissimi motivi per affezionarsi alla proiezione in presenza.

In questo senso i film del passato visti al cinema equivalgono a quello che per noi millenials erano le mostre sull’arte dell’Ottocento: un evento, qualcosa che è bello condividere e da cui magari partire per scoprire altro, in autonomia, magari spulciando i cataloghi senza fondo delle piattaforme (Prima Video su tutti).

Se gli agenti regionali, che hanno in mano la distribuzione local, storcono ancora il naso quando si vedono sostituire un loro film (il corsivo è d’obbligo), alla seconda settimana di tenitura, il lunedì sera, con una rassegna, è perché il loro mondo e il loro modus operandi (niente corsivi) si sono fermati alle soglie del nuovo millennio: alla pellicola, alle file in strada alla prima de Il signore degli anelli, alle programmazioni clientelari fatte solo con i listini e alle immense sale con poltrone scomode piene di popcorn raffermi.

Quando, nei prossimi anni, le maggiori case di distribuzione apriranno sezioni cult (non è una domanda, ma una divinazione) e ne nasceranno di nuove, con l’obiettivo di distribuire solo quel tipo di film, tutti si dovranno adeguare e pensare se sia giusto ripartire proprio da lì, dal grande cinema del passato in sala, per costruire il pubblico del futuro.